Roberto Occhiuto rieletto presidente della Commissione Intermediterranea

L’organismo include 38 regioni di 8 Stati membri dell’Unione europea e di altri Paesi, tra cui Albania, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco e Spagna.

di Stefania Giordano - Il 29 marzo 2019 il terzo incontro annuale della Cattedra del dialogo – iniziativa, ha ricordato il professore Antonino Spadaro, della Pastorale universitaria, del Momento ecclesiale di impegno culturale (Meic) e dell’Istituto superiore di formazione politico– sociale – si è svolto in collaborazione col dottorato in Diritto e con il Centro di ricerca sulle cittadinanze (Ceric) dell’Università mediterranea. La dottoressa Maria Bottiglieri, alto funzionario dell’Ufficio cooperazione internazionale e pace del comune di Torino, ha presentato diversi progetti, realizzati a livello territoriale, finalizzati a rendere più sostenibili le città italiane con le comunità di diverse parti del mondo, nel quadro di un’educazione alla cittadinanza globale.

La direttrice del dottorato, la professoressa Salazar, ha ricordato che le Costituzioni delle grandi democrazie contemporanee delineano la visione utopica di un mondo da costruire: solidale e inclusivo. A sua volta, il professore Rauti – in rappresentanza del Ceric – ha ricordato che la cooperazione internazionale presuppone la tendenza a costruire rapporti di parità e il riconoscimento di finalità comuni.

A norma dell’articolo 117 della Costituzione italiana, la cooperazione internazionale in quanto parte della polita estera rientra tra le materie di competenza statale, ma può essere esercitata a più livelli: anche Regioni ed enti locali possono “concorrere” a realizzarla, in partenariato con enti omologhi di Paesi terzi e con il coinvolgimento della società civile organizzata. I principi ispirativi sono gli stessi della Carta dei diritti dell’Unione europea e del programma di azione delle Nazioni unite (Agenda 2030) che ingloba 17 obiettivi, tra cui: la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, un’istruzione di qualità. La legge di riferimento nazionale è la numero 125 del 2014 e mira a promuovere, in conformità all’articolo 11 della Costituzione, relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato (articolo 1). La cooperazione decentrata o territoriale è finalizzata a rendere le città e le comunità più sostenibili attraverso il miglioramento dei servizi pubblici locali e, più in generale, ha come obiettivo il rafforzamento della democrazia locale.

La dottoressa Bottiglieri ha indicato alcuni dei temi prioritari dei progetti realizzati con gli immigrati (Senegal, Tunisia, Marocco, ecc,) presso il Comune di Torino, in alcuni casi con il sostegno di Ong e sviluppi imprenditoriali anche in Africa. In particolare: l’educazione allo sviluppo, i progetti di cooperazione collegati alle migrazioni, il tema della pace, della tutela dei diritti umani, della cura dei beni comuni, la corretta gestione dei rifiuti e delle acque, l’agricoltura biologica, la lotta alle discriminazioni attraverso percorsi turistici alternativi in luoghi simbolo di integrazione, ecc. Grazie alla cooperazione, i migranti diventano attori di progetti a beneficio dei loro Paesi di appartenenza.

La testimonianza della dottoressa Bottiglieri sulle forme concrete di cooperazione internazionale nel Comune di Torino – più di 5 milioni di fondi raccolti, decine di progetti sociali elaborati e centinaia di migranti extracomunitari coinvolti – ha confermato che, se si vuole, anche negli enti locali “si può” trasformare il problema dei migranti in “risorsa”, ma appunto occorrono: a) una precisa volontà politica volta a favorire l’integrazione; b) un amministrazione locale efficiente; c) l’elaborazione di progetti validi e ben gestiti a livello decentrato.

L’organismo include 38 regioni di 8 Stati membri dell’Unione europea e di altri Paesi, tra cui Albania, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Marocco e Spagna.

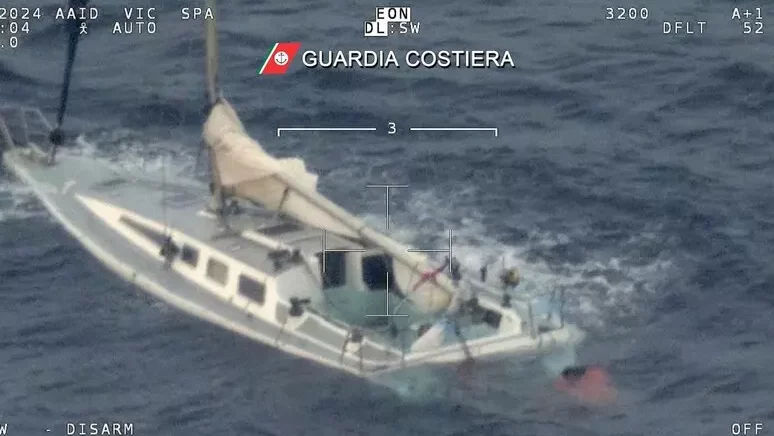

Il fatto risalirebbe alla notte tra domenica e lunedì, nel mare compreso tra la Turchia e l’Italia: sul natante viaggiavano persone di nazionalità iraniana, irachena e siriana.

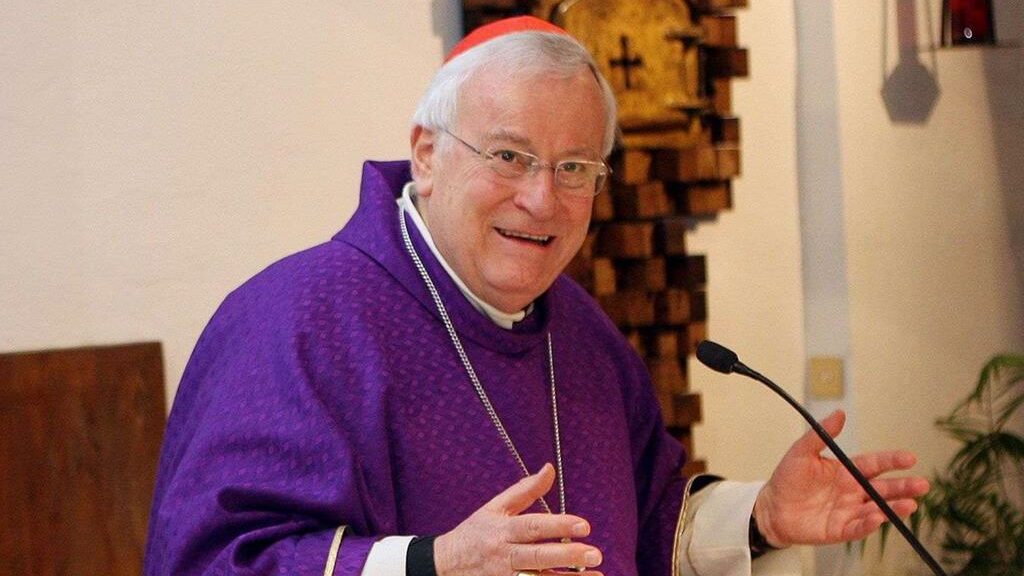

Il contributo di Reggio e della Calabria per il dialogo interculturale, l’integrazione e la pace. È uno dei temi al centro dell’incontro di mercoledì con il cardinale Bassetti.

Tags: DialogoMediterraneo