Adolescenti, i dispersi e i salvati: la piaga della dispersione scolastica

Ogni anno la scuola si trova a fare i conti con i “salvati” e i

In quale misura la brusca accelerazione e il potenziamento della nostra naturale propensione al comunicare hanno coinciso con l’intento di compiere l’esorcismo definitivo alla condizione umana della solitudine?

Negli ultimi decenni alla dimensione della solitudine è stata attribuita un’accezione sempre più negativa.

Viene indicata frequentemente come sintomo di patologie quali la depressione, nei casi estremi come una sorta di fobia. Eppure nel mondo antico la solitudine veniva spesso celebrata con elogi e indicata come spazio privilegiato dell’essere umano. Della solitudine ci parla Petrarca nelle sue liriche meno “frequentate”. Scrive anche un trattato intitolato “De vita solitaria”, nel quale mette a confronto la vita “frenetica” dell’uomo d’azione e quella spirituale del saggio che trova nella solitudine la condizione necessaria per ritrovare se stesso.

La solitudine è un elemento antropologico costitutivo: l’uomo nasce e muore solo. Egli ha certamente una vocazione “sociale”, ma la conoscenza degli altri dovrebbe essere un percorso complementare alla conoscenza di sé. La relazione è scambio, non fusione nell’altro (in certi casi, annichilimento). È condivisione e confronto tra le reciproche solitudini e quindi tra le differenti identità.

Esistono delle “cattive” pratiche della solitudine, è vero. Quelle che sfociano nell’isolamento o nella fuga solipsistica. Ma sono rare derive se “l’insegnamento della solitudine” è praticato in maniera sana e vitale.

Siamo una generazione in fuga, che reca con sé i fantasmi dell’Io, le angosce ataviche, nonché il triste retaggio di un passato storico luttuoso di morte e devastazione, travagliato da due conflitti mondiali. Siamo i figli delusi del boom economico e della esasperata allegria. Questo abbiamo insegnato ai nostri figli, ora adolescenti: a proteggersi dai cattivi ricordi e dalla solitudine, come fossero demoni.

L’iscrizione posta sul frontone del tempio di Apollo a Delfi ammoniva: «Conosci te stesso».

Soltanto navigando il mare della solitudine e affrontando con molto coraggio il periglioso mare della coscienza, si approda alla conoscenza di sé. Così la pratica della solitudine diventa essenziale alla relazione stessa, la rende autentica e le conferisce significato. Scrive Simone Weil: «Preserva la tua solitudine. Se mai verrà il giorno in cui ti sarà dato un vero affetto, non ci sarà contrasto fra la solitudine interiore e l’amicizia».

Ai nostri adolescenti abbiamo insegnato a riempire la solitudine, o meglio: a soffocarla. E in questo sono diventati più bravi di noi, grazie anche ai potenti alleati tecnologici. Ma soffocarla è una pratica rischiosa, perché in questo strano esorcismo che facciamo essa si ammanta di negatività e diventa una sorta di latente oscura minaccia al nostro benessere, snaturandosi.

Progressivamente la comunicazione è diventata antidoto alla solitudine. Si è alleata col narcisismo ed è diventata espressione grottesca di un “io” superficiale, che non ha goduto del tempo e dello spazio necessario per formarsi. A comunicare è un io che si presenta esclusivamente come “immagine”, incapace di gestire i “reflussi” dell’anima.

L’immagine di sé oggi asseconda il desiderio fuorviante del mostrarsi continuamente (per essere capito?), dello spiare la vita altrui (per capire?), di dire la propria e spesso in maniera inopportuna, non pertinente, ostile (per esser certi di esistere?). E tutto ciò si esaspera tra gli adolescenti.

Assieme al prezioso valore della solitudine, dovremmo insegnare ai nostri figli (e rammentare ai noi stessi) che comunicare significa “mettere in comune”.

Dunque cosa abbiamo da mettere in comune, oltre all’immagine di noi stessi?

Ogni anno la scuola si trova a fare i conti con i “salvati” e i

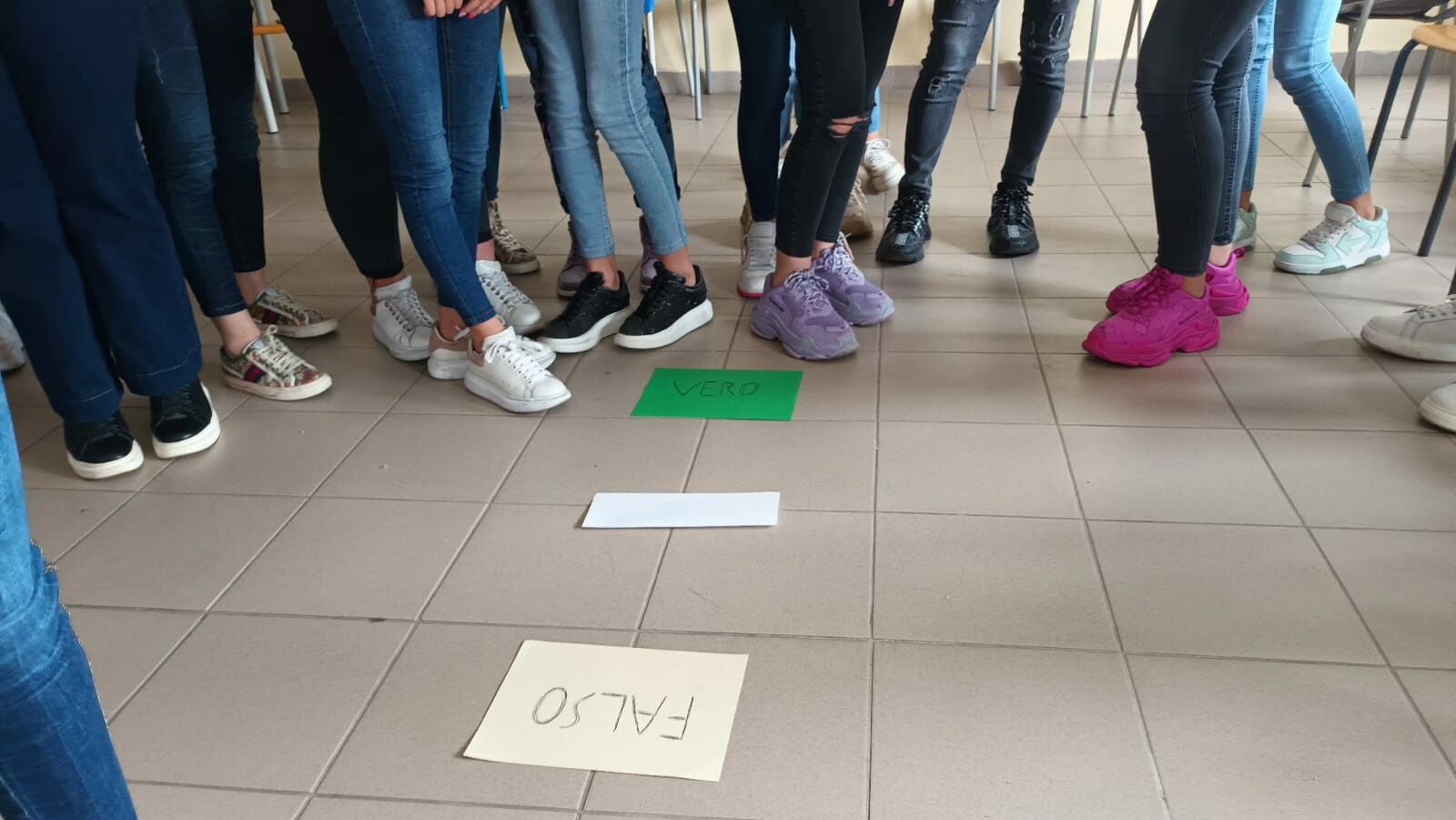

“Un posto per me” è un team tutto al femminile per lo sportello di ascolto ed educazione di genere all’interno della prestigiosa istituzione scolastica della Locride.

Il tema dell’affettività dei giovani, tra online e offline, è al centro di una indagine condotta da Save The Children e Ipsos da cui emergono dati preoccupanti, ma anche attese da parte dei ragazzi.

Tags: adolescentiEducazione