Tornare all’amore che libera, non che possiede

Nel tempo dei femminicidi e delle relazioni deformate, il richiamo alla differenza tra patriarcato e paternità

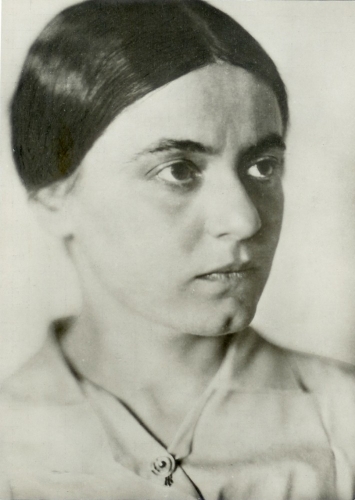

di Francesca Crisarà - «Martire, donna di coerenza, donna che cerca Dio con onestà, con amore e donna martire del popolo ebraico e cristiano». Con queste parole Papa Francesco fa memoria di una delle figure più significative che hanno attraversato la complessità del XX secolo dando testimonianza di impegno rigoroso, di fede pura, di carità grande. Questa donna è Edith Stein, dall’ ottobre del 1999 patrona, insieme a santa Caterina da Siena e santa Brigida di Svezia, d’Europa. Nel 1987 Giovanni Paolo II la proclama beata e nell’ottobre del 1998 viene celebrata la sua canonizzazione. Ma chi era suor Teresa Benedetta della Croce, monaca carmelitana morta ad Auschwitz nell’agosto del 1942? Chi era Edith Stein, ebrea convertitasi al Cattolicesimo, monaca del Carmelo di Colonia? Era una filosofa? Una pedagogista? Una teologa? Dopo la sua canonizzazione anche il mondo della cultura cattolica, come quello della ricerca laica (per fortuna), l’hanno riscoperta e, riscoprendola, ne hanno incontrato le straordinarie aperture antropologiche che continuano a sollecitare la coscienza contemporanea. Quella di Edith Stein è stata una giovinezza vibrante di entusiasmo per lo studio. Decisivo l’incontro con la fenomenologia di Husserl in anni in cui la filosofia europea guarda ad Husserl come a colui che vuole portare in salvo il pensiero filosofico restituendogli la capacità di comprendere e conoscere il reale nella sua essenzialità. A Breslavia Edith ha modo di conoscerlo e da quel momento gli assicurerà una fattiva e duratura collaborazione. A seguire le vicende biografiche di questa ragazza così onesta intellettualmente, fiera e dignitosa in ogni opzione di vita, non si può fare a meno di cogliere l’autenticità del suo vivere dall’abbandono della fede della sua famiglia (mediata dalla madre), alla fedeltà al maestro nonostante le loro idee non fossero sempre in accordo; dall’accettazione di un diverso, più gratificante trattamento riservato al nuovo che avanzava, Martin Heidegger, al mortificante rifiuto delle università tedesche di dare incarichi a donne di origine ebraica. E poi, infine, l’approdo al Carmelo, culmine di una scelta forte: Edith Stein compie un cammino di crescita nella fede che la porterà da un’indifferenza religiosa nei riguardi dell’Ebraismo ad un avvicinamento progressivo al Cristianesimo, che culmina nel 1922 nella conversione e nel Battesimo. Dopo circa dieci anni, trascorsi a studiare e ad insegnare all’istituto magistrale di Spira, entrerà in convento, da dove sarà costretta nel 1938 ad un trasferimento in Olanda, nel Carmelo di Echt. Qui sarà raggiunta dalla sorella, anch’essa convertitasi. Ma gli anni del secondo conflitto mondiale sono drammatici e la Germania di Hitler impone ai territori conquistati la logica nazista, La Chiesa cattolica olandese prende posizione contro le persecuzioni degli ebrei e i tedeschi rispondono con il rastrellamento di tutti i cattolici di origine ebraica. Edith e la sorella troveranno la morte nelle camere a gas di Auschwitz il 9 agosto del 1942. Se la formazione di questa testimone e martire della fede e della verità ha le sue radici nella fenomenologia di Husserl, il suo cammino di crescita culturale si arricchisce dello studio della psicologia e pedagogia contemporanee, degli scritti di Tommaso, di Teresa d’Avila, di Giovanni della Croce. E’ una ricerca di verità, la sua, che la porta a rincorrere l’umano fino a raggiungerne il senso più autentico nella dimensione cristiana. È davvero grande il contributo che Edith Stein ha dato all’antropologia cristiana, come le conferenze raccolte sotto il titolo “La donna. Il suo compito secondo la natura e la grazia” testimoniano. La sua è una sorta di antropologia duale secondo la quale l’essere umano si articola nella specie virile e in quella muliebre. L’uomo e la donna sono uguali in quanto esseri umani ma sono diversi non solo nella corporeità ma anche nel rapporto dell’anima col corpo.

«La specie femminile dice unità, chiusura dell’intera personalità corporeo–spirituale, sviluppo armonico delle potenze; la specie virile dice elevazione di singole energie alle loro prestazioni più intense». La differenza non è un semplice segno da intendersi deterministicamente ma è sempre «Beruf» , vocazione, chiamata. E chi chiama è Dio, in modo personale, l’uomo in quanto uomo e la donna in quanto donna. «Beruf» non è più la professione nell’ordine sociale né la vocazione intesa esclusivamente in senso monastico. E’ una chiamata ad essere secondo quanto si è nel proprio specifico individuale. Dio non chiama allo snaturamento ma all’assunzione della propria specie con le caratteristiche individuali, quelle caratteristiche che fanno di quel particolare uomo e di quella particolare donna un segno della Grazia. Edith Stein, donna, filosofa, teologa, martire ci riconosce liberi nel dire sì alla chiamata perché ogni vocazione aspetta una risposta.

Nel tempo dei femminicidi e delle relazioni deformate, il richiamo alla differenza tra patriarcato e paternità

Se è vero che il digital marketing ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni,

In occasione dell’8 marzo, amministratrici ed ex rappresentanti istituzionali riflettono sul ruolo della donna in politica e sulla visione di città per il futuro