La Messa in suffragio del Papa sarà giovedì in Cattedrale a Reggio

L’arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone parteciperà alla celebrazione esequiale

Da dove trae origine la fortissima devozione che lega Reggio Calabria al suo Patrono, San Giorgio megalomartire? Vi proponiamo un viaggio nella storia grazie al contributo scientifico dell'architetto Renato Laganà pubblicato di recente sul settimanale Avvenire di Calabria.

La chiesa parrocchiale di San Giorgio di Gulferio, prima del terremoto del 1783, era una delle strutture più rappresentative all’interno della trama urbanistica tardo medievale della città di Reggio. La sua intitolazione si collega alla storia della comunità civile che, «subito dopo la pace data da Costantino alla Chiesa» come indica monsignor Antonio Maria De Lorenzo, scelse il Santo «megalomartire» della penisola anatolica come protettore della Città. A questa informazione si aggiunge l’ipotesi avanzata dallo storico don Nicola Ferrante che «forse furono i bizantini, sbarcati sotto il comando di Belisario nel 536, a portare a Reggio dall’Oriente la devozione a san Giorgio».

Le memorie del passato attingono le informazioni ai pochi documenti sopravvissuti agli incendi delle scorrerie turchesche nel corso del Cinquecento sul finire del quale le testimonianze dirette contenute nelle relazioni delle Visite pastorali dell’arcivescovo Annibale D’Afflitto ci consentono di conoscere la presenza di più luoghi di culto a lui dedicati. Uno era la chiesetta di San Giorgio della Giudecca che sorgeva in prossimità dell’antico quartiere ebraico. Il presule la trovò interamente «diruta», nel 1594, dopo l’incendio appiccato dai Turchi nel 1543. Essa era nelle vicinanze della chiesa di Sant’Andrea nell’antica piazza Mesa (oggi via Fata Morgana).

Un altro era la chiesa detta di San Giorgio «de Lagonia», anch’essa distrutta, e della quale era rettore il sacerdote Cristaldo Cosentino, che in essa celebrava messa una volta al mese. L’arcivescovo ne trasferì il beneficio nella Cattedrale e la chiesa «rimaneva abbandonata al pari delle parecchie altre che si vedevano in quel tempo incendiate o dirute a tristo ricordo delle passate incursioni turchesche». Essa misurava 72 palmi di lunghezza e 22 di larghezza (corrispondenti ai 19,50 metri per sei di oggi), risultando tra le chiese più grandi all’interno della cerchia urbana.

Dell’altra chiesa, sita fuori le mura urbane, abbiamo già avuto occasione di tracciare note storiche qualche anno addietro (Avvenire di Calabria, 18 febbraio 2018) e conserva tuttora il titolo di San Giorgio “extra moenia” o «delle Sbarre». La presenza di un altro spazio di culto dedicato al Santo si riscontra nel Brebion, un elenco di beni di proprietà della chiesa reggina, redatto nel 1050, che, come ha rilevato don Ferrante «forse era una cappella della cattedrale o un luogo di culto attiguo». In quegli anni a Reggio esisteva già la chiesa dedicata al Santo che venne distrutta nel corso dell’incursione araba guidata da Benavert, come riportato da M. Amari nella sua «Storia dei Musulmani in Sicilia» (1854), «conculcandone le sacre immagini e trasportandone le sacre vesti e i ricchi vasi» (G. Di Blasi, 1846). Nei secoli successivi negli elenchi delle decime riscosse nelle chiese appaiono, nel 1306, una chiesa di «S. Giorgio in Sartiano in La Judeca» e, nel 1310, venne indicato un Gregorio Placante come cappellano di una chiesa di San Giorgio in Reggio.

Al 1500 risalgono diverse testimonianze su un luogo di culto sito fuori le mura del centro cittadino. Era già conosciuto come «extra moenia».

La mancanza di documenti per i due secoli successivi ci porta al sedicesimo secolo quando la parrocchia di San Giorgio figurava tra le dodici che erano comprese all’interno della cinta urbana e, nel documento redatto dall’arcivescovo Gaspare Del Fosso, figurava possedere «due stagli», cioè due cappellanie, che rendevano circa 24 ducati. Essa aveva la sua facciata verso il largo Amalfitano e comprendeva entro i suoi confini la Casa di Città con la Torre dell’orologio e l’Ospedale.

Nel corso della prima Visita pastorale del 1694, l’arcivescovo D’Afflitto trovò la chiesa devastata per l’incendio che alcuni mesi prima avevano appiccato i turcheschi e il parroco, don Giovanni Antonio Spanò, era infermo. La visita e la descrizione degli oggetti sacri e delle rendite vennero pertanto rimandate ma venne confermato l’impegno ad erigere una nuova chiesa parrocchiale a servizio della città e per la gloria di San Giorgio, patrono della città. Cinque anni dopo, nel maggio 1599, la chiesa era stata ricostruita

e, nei mesi precedenti l’ambito parrocchiale era stato ampliato comprendendo il territorio della soppressa parrocchia di Santa Maria degli Angeli, detta anche Santa Maria de Romeo dal nome della famiglia che l’aveva tenuta in cura. La relazione della visita ne indicava i nuovi confini: «incomincia dalla Carceri Capitaneali inclusive e tira alto il muro vecchio della città, insino all’orologio. E dall’orologio tira la strada maestra dritta sino alla casa di Nerio Dinisi exclusive, e cala a basso sino alla casa di Pietro Principato inclusive, e gira per li mura della città dalla parte della marina e ritorna alla chiesa suddetta parocchiale di San Georgio». Con l’ampliamento il numero dei nuclei familiari era salito a 179 e il numero degli abitanti si era portato a 976.

Continuava ad essere parroco don Giovanni N. Spanò che nel produrre la documentazione sui benefici indicò quelli lasciati da donna Giuliana Logoteta, di “ius patronato” della famiglia Morello per la celebrazione di una messa ogni mercoledì, e l’altro per la celebrazione di una messa ogni giovedì, ciascuno di 17 ducati; un altro di “ius patronato” di Margherita Castelli e Porzia Campolo per la celebrazione di una messa ogni sabato per 4 ducati.

Nella chiesa vi era un solo altare sul quale si venerava un quadro di San Giorgio con posizionati quattro candelieri in legno. Il fonte battesimale, situato vicino all’ingresso sul lato destro, aveva il sacrario chiuso con un cancello in legno e circondato da balaustra. Il fonte non era di pietra ma in terracotta. Nell’aula vi erano due confessionali. Nella chiesa non era conservata l’Eucarestia che, in virtù delle disposizioni vescovili attuate per impedire la profanazione nel corso delle incursioni turchesche, veniva custodita nella vicina chiesa della Cattolica dei Greci.

L’inventario degli oggetti sacri e dei paramenti non era cospicuo a causa dei danni avuti negli anni precedenti ed in parte proveniva dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli. I registri parrocchiali comprendevano un volume con riportati i dati sui cresimati e quelli dei matrimoni, un altro le indicazioni dei battezzati e un altro quelle dei defunti. Le condizioni della chiesa non apparivano buone e l’arcivescovo diede disposizioni che, entro sei mesi, il parroco doveva provvedere ad imbiancarla, a sistemare il sacrario, ed a predisporre una piccola finestra da chiudere a chiave, in prossimità dell’altare per conservare gli olii sacri.

Non perdere i nostri aggiornamenti, segui il nostro canale Telegram: VAI AL CANALE

Nelle relazioni delle visite dell’arcivescovo D’Afflitto, oltre alle indicazioni sulle condizioni della Chiesa e dei suoi arredi sacri, venne riportato, a partire dall’anno 1599, l’elenco dei redditi del beneficio parrocchiale con la loro localizzazione. Emerge da queste indicazioni lo stato dei luoghi che ci consente di identificare gli immobili in rapporto alla loro collocazione urbana, spesso riferita all’edificio più rappresentativo.

Le strutture edilizie per le quali i residenti pagavano un canone fisso in denaro per il loro godimento (censo) erano: un magazzino ed una casa nel convicinio della stessa chiesa di San Giorgio «lungo la via pubblica» e le altre case dell’erede di Francesco Monsolino; un’altra casa nel convicinio di San Nicola del Pozzo tra il castello e la piazza di detta chiesa, tenuta dall’erede di Nino Susia; una casa nel Convicinio «Malfitano», addossata alle mura occidentali della città vicino la Porta Amalfitana, tenuta da Tomaso Lo Fosso, insieme alla casa adiacente, abitata dall’erede di Scipione Trapani, che facevano parte dei «Censi della Cascetta» un tempo della confraternita e poi aggregati alla parrocchia.

Altre case erano confluite nel patrimonio dopo l’aggregazione della parrocchia di Santa Maria degli Angeli e cioè: una «casa e potega» abitata da Albano Barilli e una casa abitata da Giovan Battista di Bitto che erano situate nel Convicinio di Sant’Angelo Piccolo (l’isolato attuale tra le Poste Centrali e il Corso Garibaldi) lungo l’antica Via Pubblica. Accanto alla Chiesa di San Giorgio vi erano due magazzini che risultavano affittati ad alcuni mercanti sino a tutto l’anno 1600 e si precisava che «doppo restano alla chiesa».

Un’altra casa, sita nel Convicinio della Porta San Filippo, era abitata da Paolo Calì che pagava una piccola somma (15 aquile) per garantire settimanalmente la celebrazione di una messa. A questi ricavi si aggiungevano quelli ottenuti dai censi gravanti su terreni agricoli che erano dislocati lungo la fiumara Calopinace, a Pavigliana, a Perlupo, a Sant’Agata, a Motta San Giovanni, a Ortì e a Diminniti.

I terreni lasciati dalla Confraternita e quelli acquisiti con la fusione della «cappella di S. Maria dell’Angeli», e l’aggiunta successiva della cappella dell’antico ospedale di Santa Margherita, nella quale si doveva garantire la celebrazione della messa nelle domeniche, assicuravano il pagamento di censi perpetui o di quote del raccolto (terzo, quarto, metà, ecc.) ed erano prevalentemente situati tra Catona, Arghillà, Gallico, Santa Domenica, San Giovanni di Bruzzano, Sambatello e Calanna, a Nord, e a Calamizzi, Calopinace e Terreti, vicino alla città e, a Sud, Bocale e Motta San Giovanni. Essi erano prevalentemente vigneti, gelseti e seminativi.

Nel corso della successiva visita pastorale del giorno 8 aprile 1606 l’arcivescovo, accolto dal parroco, ispezionò il fonte battesimale che trovò sistemato e coperto da un coperchio ligneo, dotato di un vaso per conservare l’acqua benedetta e dell’olio santo racchiuso e dopo gli oli sacri racchiusi in una custodia che conteneva due ampolle di stagno in prossimità dell’altare. Controllò poi i registri parrocchiali che trovò conformi alle indicazioni sinodali. La piccola sacrestia era situata sul lato destro della chiesa e le sue dimensioni erano di circa sei metri quadrati. Sul campanile era collocata una campana. Il corredo di oggetti e paramenti sacri risultava più cospicuo rispetto alla precedente visita.

Nel 1635, la chiesa contava 470 fedeli. Un numero scarso dovuto alla nascita di altre comunità nei circostanti quartieri cittadini.

Dieci anni dopo nella chiesa vicina alla Porta Amalfitana, il parroco Spanò era stato affiancato dal sostituto vicario don Giuseppe Li Chiavi. Il presule, avendo notato che il fonte battesimale si trovava in stato di abbandono, ordinò che, entro il termine di un mese, fosse realizzato un ciborio in legno ben fissato sul fonte e con chiusura a chiave, da ricoprirsi con un panno di seta. In esso dovevano riporsi l’olio per il battesimo, il sale e il vaso per versare l’acqua benedetta sul capo del battezzando oltre al panno per asciugarla. Altre indicazioni vennero date per migliorare la custodia degli olii sacri vicina all’altare. L’ambito

parrocchiale in quel periodo comprendeva anche quella parte del territorio che risaliva verso l’interno, con una popolazione che entro le mura registrava 166 nuclei familiari e 72 nuclei fuori le mura «nel convicinio detto Calopinace vicino alla chiesa di San Cristoforo», con 759 abitanti. La relazione della visita indicava anche le dimensioni della chiesa, «bene constructa», lunga 57 palmi e larga 22 (pari a 15,40 metri per sei) ma non appariva isolata per la presenza di strutture adiacenti (i magazzini già citati) che l’arcivescovo ordinò di demolire entro quattro mesi. Altre indicazioni riguardarono la funzionalità della sacrestia, dei confessionali e la realizzazione dell’acquasantiera. Nella visita successiva del marzo 1628 l’arcivescovo Annibale D’Afflitto venne accolto dal parroco don Salvatore Campolisi. Alle indicazioni degli elementi descritti nelle visite precedenti si aggiunsero quelle relative alla presenza di due quadri collocati sopra il vestibolo che raffiguravano la Madonna degli Angeli e la Madonna del Rosario.

Nelle successive visite parrocchiali del marzo 1631 e dell’ottobre 1635, accolto dallo stesso parroco, l’ispezione del vescovo nella chiesa seguì il rituale precedente. Nel fonte battesimale erano state eseguite le modifiche suggerite in precedenza e a coprire il ciborio vi era un panno di seta di colore verde nel quale era raffigurato San Giovanni Battista nell’atto di battezzare Gesù Cristo. Il numero dei parrocchiani si era ridotto, essendo state create le nuove parrocchie all’esterno della cinta urbana, e si registravano 80 nuclei familiari per circa 470 abitanti.

L’ambito parrocchiale veniva così individuato: «…dalla porta grande di questa insino alle Carceri entro quel vico dietro le case di Coletta Oliva inclusine detta casa sino alla Chiesa di S.ta Maria di Ganzerina inclusine, alla cantonera della casa dell’abb. D. Giuseppe Sacco inclusine e tira ad alto al tocco della Palma, e tira alla Mezzaporta alla cantonera delle Case dell’Hospitale inclusine e cala alla Chiesa della Madre della Misericordia per dritto ad andare prendendo la casa Docale e dritto prendendo la Chiesa di Santo Angelo Lo Piccolo per dietro la casa di Diego Strozzi, per venire alla casa di Girolamo Monsolino e recta alla casa di Giuseppe Dato esclusine per quello vico nell’incontro con la Casa di Angele Genoese inclusine a voltare per le mura della Città in sino alle Carcere inclusine e ritornare alla detta chiesa parrocchiale».

Nel 1635 la relazione della visita pastorale confermava che la chiesa era costruita bene e si presentava libera da altri edifici. Questa informazione conferma che era stato eseguito l’ordine di demolire i magazzini affiancati, emanato in precedenza dall’arcivescovo. Al suo interno sopra l’altare vi era una grande icona, dipinta in olio, raffigurante San Giorgio Martire.

All’ingresso della chiesa vi erano due acquasantiere in pietra per l’acqua benedetta e sui lati dell’aula erano disposti due confessionali in legno che erano conformi a quanto stabilito dalle norme liturgiche. Oltre ai quadri già descritti in precedenza, si indicava la presenza di un altro quadro raffig urante San Giorgio, «ben composto e lavorato». Nel riportare poi lo stato dei redditi parrocchiali l’elenco si faceva più nutrito, rispetto a quelli riportati nelle visite precedenti. Le rendite da censo si erano incrementate e i riferimenti ai censuari indicavano i nomi degli eredi dei precedenti contribuenti e in alcuni casi nuovi individui.

Riguardo ai terreni agricoli prevalevano quelli coltivati a vigneto o a gelseto su quelli seminativi e sugli uliveti. Il giorno 10 agosto dell’anno 1658, fu una giornata memorabile per la città di Reggio. Era avvenuto che, nell’anno precedente, al passaggio della flotta pontificia che rientrava dopo la battaglia del Dardanelli contro i turchi, i sindaci di Reggio chiesero al suo capitano generale, il cavaliere gerosolomitano Giovanni Bichi, figlio della sorella uterina di Fabio Chigi che in quegli anni era pontefice col nome di Alessandro VII (1655-1667), una reliquia del loro Santo protettore.

Il Papa fu favorevole destinando una tibia di San Giorgio, conservata allora nella piccola chiesa di Santa Maria della Consolazione non lontana dalla Chiesa intitolata al santo nel centrale quartiere romano del Velabro. In esse, nell’VIII secolo, papa Zaccaria aveva fatto portare le reliquie trovate nel «patrarchio» (antico palazzo papale) lateranense, dove erano custodite da quando Sant’Elena imperatrice le aveva trasferite dalla Palestina. La flotta pontificia, cui fu affidato il recapito della reliquia, che era partita verso l’isola di Candia per aggiungersi alle navi veneziane impegnate nella guerra contro i turchi, fece tappa nel porto di Messina da dove raggiunse poi la rada reggina nella quale, previa «ambasceria» era stata organizzata una solenne accoglienza.

Fino al 1783, la tibia del Patrono di Reggio era conservata in chiesa Il sisma che distrusse la città ne fece perdere definitivamente le tracce: «Non fu mai restituita».

Presso la «Fontana Nuova», nello spazio antistante la Porta Marina, era stato predisposto un padiglione con un altare da campo con accanto la postazione della banda musicale e lungo la spiaggia prospiciente e sulle mura urbane occidentali una gran folla stava in attesa. L’arcivescovo Gaspare Creales, con accanto i sindaci della Città (Giovanni Domenico Spanò, Francesco Laboccetta e Giuseppe Manti), ricevette la cassetta contenente il dono del Papa dal capitano generale pontificio, approdato da una galera e, come ha riportato lo storico mons. de Lorenzo, «seguendo le forme di rito, apriva l’arca, estraeva le reliquie, leggeva le testimoniali, esaminava i suggelli, e nulla più mancando per la solenne ricognizione, esponeva in alto le sacre reliquie ed esso per primo prestava la dovuta venerazione».

Questo solenne momento fu accompagnato dalle salve di artiglieria delle postazioni a terra e da quelle della flotta navale nella quale «le truppe leggiere su di esse imbarcate coprivano l’intervallo tra un colpo di cannone e l’altro coi fuochi della moschetteria che aveano alla loro volta il riscontro delle acclamazioni del popolo e il doppio festoso di tutte le campane della città». Si formò quindi una solenne processione che, superata la Porta Marina, risalì lungo la Via del Tocco verso la Cattedrale nella quale rimase esposta alla venerazione dei fedeli per due settimane e successivamente portata in un prezioso reliquario d’argento, nella chiesa di San Giorgio de Gulferio.

Essa venne esposta nei giorni della novena che precedeva il 23 aprile e nei momenti in cui avvenimenti naturali contrari richiesero l’intercessione del Santo, come avvenne il 6 settembre 1659, quando un forte terremoto che ebbe epicentro nella Calabria centrale venne avvertito a Reggio. In quella occasione il canonico Paolo Filocamo, poi vescovo di Squillace, celebrò una «messa di supplicazione» alla presenza dei sindaci della Città.

Nel 1671 l’arcivescovo Matteo De Gennaro nel visitare la chiesa descrisse il «grande tabernacolo ligneo molto elaborato, costruito decentemente ed indorato» che conteneva la grande custodia dorata con la reliquia e la copia del decreto pontificio, che ricordava l’avvenimento della consegna. Nella chiesa erano custoditi altri due reliquiari con le reliquie dei santi Massimo, Josue, Gordiano, Flaviana e Orsolina provenienti «ex cemeterio Sant’Agatha» e quelle di Gianesio, Innocenzo, Mansueto, Venanzio, Massimo, Pio, Alberto provenienti dal cimitero romano di San Ciriaco, corredati dei documenti di autenticità. Dopo aver descritto il tabernacolo che trovò nella forma delle visite precedenti, descrisse l’altare con l’icona grande del santo, in «oleo depicta» che risultava collocata sotto un grande arco ligneo «ben scolpito ed elaborato».

L’area presbiteriale era delimitata da un cancello che veniva aperto prima delle celebrazioni. Sotto la chiesa erano state ricavate delle sepolture delle quali, quella dei bambini, era dentro il presbiterio sulla sinistra. La relazione della visita riporta una «epistola in forma breve del papa Alessandro VII» a conferma del dono delle reliquie, data in Roma presso Santa Maria Maggiore; il verbale della traslazione della sacra reliquia in una cassetta lignea, coperta con un panno di seta rossa e sigillata dal cardinale Vicario con la conferma della sua autenticità e l’indicazione dei soggetti incaricati al trasporto insieme al Bichi e dei destinatari nella città di Reggio.

La relazione della visita pastorale riportava anche l’autentica delle altre reliquie prelevate in Roma il 16 aprile 1660. La reliquia reggina di San Giorgio scomparve con il terremoto del 5 febbraio 1783. Il De Lorenzo osservava, nell’anno 1888, che in occasione di quel terremoto «ricoverata presso qualche particolare famiglia, non fu restituita», aggiungendo poi «speriamo però che venga fuori quandochessia». Ma vent’anni dopo un altro terribile terremoto squassò la Città rendendo vana ogni speranza.

Il 26 settembre 1686 l’arcivescovo Martìn Ybanez de Villanova nel visitare la chiesa di San Giorgio di Gulferio confermò quanto descritto dal suo predecessore quindici anni prima, testimoniando la particolare venerazione alle reliquie del Santo titolare e venne accolto dal parroco don Francesco Antonio Caracciolo. Questi celebrava nei diversi giorni della settimana le messe in suffragio dei benefattori che avevano costituito legati a favore della Chiesa (donna Giuliana Logoteta, don Francesco Trapani, Elisabetta Panzi, Giuseppe Vitale, Paolo Cali, Antonio Bernabè, F. Giovanni Tavorone) e con lui celebrava alcune messe don Antonio Cotroneo che fruiva del beneficio della famiglia Guerrera presso lo «stallo» dei Logoteta di “jus patronato” della famiglia Morello avuto da don Ottavio Mandica.

Dalle indicazioni emerge che la chiesa aveva un campanile a vela disposto sulla porta principale con una campana di settanta rotoli e, all’interno, vi erano due acquasantiere, una presso la porta minore e l’altra sulla sinistra della porta maggiore. Accanto al presbiterio, sulla sinistra vi era un altare nel quale non si celebravano messe, con l’icona della «Vergine della Concezione», racchiusa in una piccola cornice dorata incastonata all’interno di un’arcata lapidea. Sul lato destro vi erano due grandi icone, dipinte in olio, che raffiguravano episodi della vita e del martirio di San Giorgio. Sul retro dell’altare maggiore, sotto la tribuna vi era un ambiente per conservare gli ornamenti della chiesa e dal lato destro si accedeva alla sagrestia.

L’elenco degli oggetti sacri ci aiuta a comprendere la particolare decorazione dell’altare maggiore sul quale erano posizionati un crocefisso di avorio, una lampada di argento, un’altra di «rame giallo», sei vasi di fiori, due grandi vasi di cartapesta argentati, «otto pioniche di seta con uno scatulino di frutti di cera», quattro vasi con fiori e due candelieri alti. Le rendite della chiesa provenivano da estensioni di terreni coltivati prevalentemente a gelso, uliveto e vigna per i quali essa percepiva censi perpetui o quote di raccolto annuo, derivanti da lasciti formalizzati con atti notarili nel corso del diciassettesimo secolo che testimoniano il grande legame con la città dopo l’ottenimento della reliquia del Santo.

La visita pastorale dell’allora arcivescovo di Reggio Calabria proseguì con il controllo dei libri parrocchiali che venivano puntualmente redatti dai parroci in occasione dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e dei funerali. Di essi non è rimasta che qualche sporadica trascrizione, custodita nell’archivio diocesano, perché sono stati distrutti nel corso degli eventi sismici e diventa quindi difficile ricostruire, come fatto in altre occasioni, i momenti di vita della comunità parrocchiale negli ultimi tre secoli.

Tuttavia, facendo tesoro dei riferimenti e delle citazioni contenute nelle registrazioni fatte dai parroci delle parrocchie ad essa contigue è possibile ricostruire la presenza delle famiglie dal Seicento ad oggi, grazie anche al lavoro di trascrizione fatto da Ben Van Rijswijk. L’esame dei dati sulla provenienza dei padrini dei battesimi o dei coniugi e anche dei testimoni dei matrimoni ha consentito di tracciare presenze significative.

L’edificio sacro era tra i luoghi più rappresentativi della vita religiosa sociale e culturale dell’area urbana interna alle mura.

Nei primi anni del seicento le famiglie che appartenevano alla parrocchia di San Giorgio di Gulferio erano i Caridi, i Casile, i Davoli, i De Girolamo, gli Iidari, i Lo Giudice, i Miceli, i Monsolino, i Morisciano, i Romeo che erano vicini alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, gli Spanò e i Trapani. La rosa dei cognomi si ampliò con i matrimoni delle discendenze femminili che non si allontanavano dal nucleo familiare.

Ai Monsolino si legarono, negli anni successivi, i Di Bitto, i Calavrò, i Genoese, i Laboccetta, i Liconti, gli Strozzi, i Bernabè e i Melissari; ai Romeo si legarono i Foti e i Minardi; agli Spanò un ramo dei Bosurgi. Dopo gli anni trenta del sedicesimo secolo abitavano nella parrocchia, i Barone, i Calarco, i De Carlo, i Nastasi, i Plutino, i Rodà, i Sarlo e i Veneziano. Nella seconda metà del secolo si consolidarono in quell’area, prossima alla Porta Amalfitana, i nuclei delle «più cospicue» famiglie reggine.

La vicinanza alla Casa di città con la Torre dell’Orologio, tra la Chiesa e l’Ospedale di Santa Margherita, favorì il concentrarsi dell’edilizia residenziale più qualificata attorno ai luoghi più rappresentativi. Ogni anno, dapprima nella Casa di città venivano pubblicate le liste elettorali, poi, alla presenza del Governatore venivano sorteggiati i consiglieri che, con votazione segreta, indicavano i possibili candidati a sindaci e, successivamente per i sei candidati che avevano ottenuto più voti, veniva effettuato un sorteggio.

La procedura prevedeva che i loro nomi venissero «chiusi in palline d’argento e messi in borsette separate secondo i ceti» e il giorno conclusivo dell’elezione portati sull’altare di San Giorgio. Qui, dopo la celebrazione della «Messa dello Spirito Santo, venivano estratti a sorte, per mano di un bambino, i tre che dovevano governare per un anno il comune»

L’assenza dei registri parrocchiali di quegli anni non ci consente di ricostruire, in modo più dettagliato, il tessuto sociale e il ruolo e la presenza del clero all’interno della comunità. Delle attività militari legate alla rivolta antispagnola di Messina, tra il 1674 e il 1678, restano - invece testimonianze storiche, riportate dal De Lorenzo, che citano l’episodio in cui alcuni soldati tedeschi ed ungheresi «abbiuravano punto per punto l’eresia luterana, accettando in singolo ed in complesso tutta la dottrina della Chiesa Romana; e quindi venivano introdotti in San Giorgio».

Esaminando il registro dei battesimi della chiesa di San Sebastiano, che allora ospitava la «parrocchia della Chiesa Madre», l’attenzione che abbiamo già riposta per i trovatelli, indica la grande disponibilità offerta dai coniugi Luciano Pitrulli fu Francesco e Flavia Morabito a fare da padrini, tra il 1675 e il 1694, a ben sedici «espositi» del territorio urbano. Con loro, per la parrocchia di San Giorgio, nei diversi anni si resero disponibili Vincenzo Custù, nel 1669; Passaniti Ambrosio, nel 1684; Silvestro Cardillo, nel 1708 e Mangano Antonino, nel 1716; Laboccetta Francesco Antonio, nel 1729 e Sapone Antonino, nel 1733.

PUÒ INTERESSARTI ANCHE: Il legame inscindibile tra la Chiesa di Reggio Calabria e San Paolo

Tra la fine del Seicento e il secolo successivo si alternarono alla guida della parrocchia i parroci don Giuseppe Vadalà che la tenne sino al 29 maggio 1712 e don Demetrio Papi sino al 17 agosto 1741, il cui successore perì nel 1743 durante l’epidemia di peste nel corso della quale andò perduta la Platea dei beni, come ebbe a testimoniare l’arcivescovo Damiano Polou nel corso della visita pastorale del 30 gennaio 1747.

Fu quindi chiamato a reggere la parrocchia, come economo sostituto, don Stefano Pizzimenti tra il 1743 e il 1746. Il 23 settembre 1746 venne nominato parroco don Giuseppe Musco che si impegnò a ricostruire la «Platea della Venerabile Chiesa Parrocchiale di San Giorgio de Gulpheriis», coadiuvato nell’attività pastorale da don Domenico Nobile. Il 22 luglio 1766 prese possesso della parrocchia don Francesco Boè che la tenne sino al 30 novembre 1799. La mancanza di registri parrocchiali non ci consente di indicare il numero di vittime, oltre al parroco, che la parrocchia ebbe a subire nell’epidemia di peste del 1743 che dimezzò il numero degli abitanti all’interno delle mura urbane.

Del decennio intercorso tra il 1742 e il 1749 ci restano le indicazioni del Catasto Onciario rilevato nel periodo in cui Carlo di Borbone fu sovrano del Regno di Napoli. L’ambito della parrocchia si identificava con otto «convicinii» che indicavano le aree più rilevanti (Casa di Città, Palma, Ospedale, Ospedale parrocchia di San Giorgio, San Giorgio, Contrada San Giorgio, San Giorgio Gulferiis, San Giorgio Inframoenia). In essi risiedevano con le loro famiglie i «nobili» Giovanni Bosurgi; Gregorio Mantica, la cui casa era contigua alla Casa di Città; Giovanni Battista Musitano; Francesco Antonio Laboccetta; Giovanni Battista Arcudi; Antonio Bosurgi; Giuseppe Flesca; Domenico Miceli, figlio di Giuseppe e di Caterina Sarlo, e Giovanni Battista Arcudi. Vi erano poi le case del canonico cantore Antonio Caracciolo, accanto all’Ospedale di Santa Margherita e la casa, di proprietà di Spanò, dove risiedeva il sacerdote Vincenzo Gatto. Esercitavano l’attività di «civile» Francesco Antonio Romeo, Francesco Magazzù e Nicola Fusco.

Il dottore Salvatore Arcovito che esercitava l’attività di «speziale medico» abitava vicino l’Ospedale. Non mancavano gli artigiani, tra i quali Antonio Palumbo era falegname; Giovanni Filasto era calzolaio; Antonio Megali era sarto; Francesco Battaglia era «ferraro». Esercitava l’attività di «mercero», Vincenzo Lombardo; l’attività di «marinaro» Francesco Marra e, come «mastro», si indicava Francesco Sergi.

Gli anni della peste ed il disagio economico conseguente avevano determinato una certa incuria nella Chiesa parrocchiale tanto che, nella visita pastorale del gennaio 1748, l’arcivescovo Polou, ordinò al parroco di restaurare l’area presbiteriale e le pareti dell’aula. Danneggiata dal terremoto del 5 febbraio 1783 che provocò grandi danni alle strutture edilizie del centro urbano, la sede parrocchiale venne ospitata nella chiesa di San Francesco di Paola, accanto all’antico convento dei Paolotti fuori della cinta urbana presso la Fiumara del Calopinace, con la popolazione dell’antico centro distrutto che risiedeva nelle aree marginali che circondavano le antiche mura.

La fede nel tempo. A cavallo dei secoli, dal ‘600 fino all’800, si sono susseguiti diversi sacerdoti che hanno guidato la comunità reggina.

Il Piano di riordinamento delle parrocchie, conseguente alla quasi totale ricostruzione della città con una trama urbanistica regolare, destinò, nel 1797, come nuova sede della parrocchia l’antica chiesetta di San Maria di Pesdoglioso, attigua al Monastero delle Suore Benedettine che era stato assegnato alle Suore Domenicane di San Nicolò di Strozzi. A detta chiesa, situata, prima del terremoto, lungo la «Strada Maestra», si accedeva da una delle «due gran porte» dalle quali «per una si entra nel parlatoio, ed indi nel Monastero; e pell’altra nella Chiesa di sua spettanza». Poiché il nuovo asse stradale del Corso aveva determinato un sollevamento del piano stradale di «circa palmi quattro» (1,10 metri) si dovette creare, nel tratto di arretramento col nuovo fronte, una scalinata di circa sei gradini.

Nel 1803, l’architetto Stefano Calabrò, nel redigere la perizia di spesa per il restauro dell’antico monastero e «per mettere in migliore aspetto l’attuale chiesa che al presente trovasi assegnata per Parocchia di San Giorgio» stimava una spesa di circa 8600 ducati. Ad affrontare le difficoltà del trasferimento fu don Giuseppe Moschella, parroco dal 1799 al 1806. I nuovi confini della parrocchia furono definiti tra il Corso Borbonio, la strada Amalfitano, la strada Marina e la via Giulia, inglobando la soppressa parrocchia di San Giuseppe e sovrapponendosi, per una piccola parte, all’antico ambito parrocchiale.

Rimaneggiata con sommari restauri, dopo i danni del terremoto, essa nel luglio del 1832 venne a trovarsi in condizioni di instabilità. Venne redatto un progetto di restauro che non incontrò il favore del parroco del tempo che scriveva così all’Intendente: «Siccome la proposta restaurazione della mia chiesa riuscirebbe inutile stante la stessa è tutta fracassata e le mura della medesima per la maggior parte squilibrate necessario è costruirsi intieramente per non farsi spese inutili».

Il fondo archivistico conservato presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria contiene una perizia per la ricostruzione, redatta dall’ingegner Stefano Calabrò nel 1833, che riporta le dimensioni dell’antica costruzione con il «vestibolo, che precede» che misurava palmi 23 ½ x 28 ½ [6,21 x 7,53 metri]; con il «vano della chiesa» di palmi 29 x 30 ¼ [7,67 x 7,93 metri]; la Tribuna di Palmi 20,5 in quadro [29,41 metri quadrati] e la Sagrestia di Palmi 18 x 24 [4,76 x 6,34 metri]. Nel marzo 1835, a seguito dell’istanza inviata al Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici di Napoli, per fare urgenti riparazioni, il Ministero dispose che la sede parrocchiale venisse trasferita nella Chiesa dei Padri Filippini, sita nella parte alta della città vicino al Castello.

A seguito delle manifeste difficoltà a raggiungerla, l’anno successivo i parrocchiani chiesero all’arcivescovo di consentire che, durante il periodo necessario per l’esecuzione dei lavori, la sede della parrocchia venisse spostata nella vicina Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, posta sulla testata Nord del fronte della Palazzina. La ricostruzione della chiesa, eseguita con i fondi della Cassa diocesana, venne portata avanti con molte difficoltà subendo ancora nel 1841 i danni di un forte terremoto.

Negli anni Quaranta dell’Ottocento fu il parroco don Ippolito Pugliatti ad affrontare le difficoltà gestionali della parrocchia la cui sede era interessata dall’intervento di ristrutturazione, garantendo la continuità delle celebrazioni nella piccola chiesa della Confraternita di Santa Maria di Portosalvo sulla strada Marina. Le altre chiese che si trovavano all’interno della parrocchia erano quelle di Santa Maria della Presentazione annessa all’omonimo Conservatorio (nel sito dell’attuale Palazzo San Giorgio) e quella del Monastero di clausura delle Suore della Visitazione (nel sito dell’attuale Palazzo del Governo).

Erano inoltre presenti sette oratori privati all’interno dei palazzi Cama, Caracciolo, De Blasio di Palizzi, Griso-Musitano, Guarna, Labate e Spanò Bolani. Nella parrocchia, come indicato in un documento del 1828 redatto dal parroco, dimoravano dodici sacerdoti dei quali cinque erano canonici del capitolo metropolitano della Cattedrale (il teologo Damaso Pugliatti, Domenico Grimaldi, Antonino Mazza, Saverio Guarna, Tommaso Tripepi), tre erano canonici della Collegiata della Cattolica dei Greci (Agostino Morelli, Francesco Caracciolo, Giuseppe Tripepi), oltre ai sacerdoti Paolo Pedaci e Giuseppe Caracciolo e, con la qualifica di «cantante nella Cattedrale», il giovane Domenico Grimaldi.

Tra il 1842 e il 1843 il parroco venne affiancato dall’economo coadiutore don Giovanni Chilà e nel luglio 1843 venne nominato nuovo parroco don Giuseppe Guarnaccia che resse la parrocchia sino al 1855 anno in cui venne sostituito da don Giuseppe Guarnaccia che, nominato canonico della Cattedrale, lasciava poi il titolo a don Domenico Sferrone. Furono quelli gli ultimi anni in cui l’amministrazione comunale ebbe a suo carico le spese delle celebrazioni festive legate al Santo protettore della Città, annullate successivamente, nel 1860, con l’Unità d’Italia.

Nel 1867, nel periodo in cui «il colera faceva strage in città», determinatasi l’indisponibilità del parroco, resse la parrocchia l’economo curato don Francesco Laganà, che si prodigò nell’assistenza morale e spirituale dei parrocchiani. Intanto erano proseguite le opere di abbellimento della struttura edilizia che furono portate avanti, dopo il 1873 dal nuovo parroco don Vincenzo M. Salazar. In una relazione, datata 1873, egli descrisse la chiesa che, a protezione dell’ingresso nello spazio arretrato al Corso, aveva un grande cancello di ferro battuto.

Essa era accostata al nuovo edificio del Reale Orfanotrofio Provinciale, sorto sulla struttura dell’antico convento delle Benedettine e poi delle Domenicane di Strozzi. Su questa struttura erano collocate le due campane essendo la chiesa priva di campanile. Dal Coro, che sovrastava l’ingresso su cui era posizionato l’organo, si accedeva, attraverso una porta, alla Cappella dell’Orfanotrofio. Oltre all’altare maggiore realizzato in pietra arenaria bianca di Siracusa con finitura a tromp d’oeil (finto marmo) sul quale era collocato il «Gran quadro antico», in tela, dipinto a olio che raffigurava la tradizionale raffigurazione del Santo a cavallo nell’atto di trafiggere il drago, nell’aula, pavimentata con mattonato in cotto, erano posizionati altri tre altari.

L’edificio sacro venne ricostruito ai primi del ‘900 con un prospetto più armonioso rivolto verso il corso Garibaldi.

Uno, realizzato nel 1851 da don Giacinto Sacco per la sua devozione a Santa Filomena; un altro, in legno dipinto, eretto nel 1855 dai Deputati del Cuore di Maria e successivamente dedicato a San Luigi Gonzaga la cui antica statua lignea era racchiusa in una teca dorata; un altro con tarsie marmoree policrome con una statua lignea nuova del Cuore di Maria disposta all’interno di un padiglione di colore rosso in una teca di legno e vetro.

Sulle pareti erano collocati altri quadri devozionali (la Madonna del Carmine, San Giuseppe Patriarca, il Sacro Cuore di Gesù). Il fonte battesimale era collocato accanto all’ingresso con la custodia degli Olii Santi. In occasione della visita pastorale fatta dall’arcivescovo Francesco Converti nell’anno 1877 la Chiesa di San Giorgio Intra Moenia (l’appellativo de Gulferio era scomparso dopo il trasferimento della sede) venne minuziosamente visitata dopo l’amministrazione delle Cresime. Il presule raggiunse poi le chiese di Santa Maria di Portosalvo, l’oratorio del Conservatorio della Presentazione, retto dalle Suore di Carità, e l’oratorio della Confraternita di Sant’Eligio. Le indicazioni dell’arcivescovo riguardarono, oltre al completamento di alcuni paramenti, anche la sistemazione della finestra dell’area presbiteriale che appariva priva di vetri.

Dovevano altresì accomodarsi i confessionali e le dotazioni del fonte battesimale. Nell’osservare che la chiesa era situata in un «luogo splendido della città» invitava il parroco a rimuovere «squallore ed indecenza» determinati peraltro dalla impossibilità di renderla più accogliente e regolare. La chiesa ebbe a subire altri danni dal sisma del 16 novembre 1894. Il nuovo parroco, monsignor Rocco M. Zagari, avviò i lavori di consolidamento, coadiuvato dal cappuccino padre Francesco nel fare completare, nell’arco di due anni, i lavori dell’altare maggiore e del nuovo pavimento in marmo.

Il settimanale diocesano Fede e Civiltà, in data 8 febbraio 1896, pubblicava la notizia sulla «riapertura della Chiesa San Giorgio Intra». La cerimonia prevedeva la solenne apertura, alle ore 17 del sabato pomeriggio con la benedizione del canonico parroco, la celebrazione della prima messa alle 8 della domenica dell’arcivescovo Portanova e, il mercoledì successivo, una funzione in suffragio del defunto parroco Salazar, alla presenza del clero cittadino. La chiesa riprendeva le sue funzioni all’interno di un territorio parrocchiale la cui popolazione aveva quasi raggiunto le quattro mila anime. Dodici anni dopo, il terremoto del 28 dicembre danneggiò la chiesa, recando ingenti danni e distruzioni agli edifici dell’ambito della parrocchia. La chiesa venne ricostruita con sistema baraccato fornito con contributo pontificio.

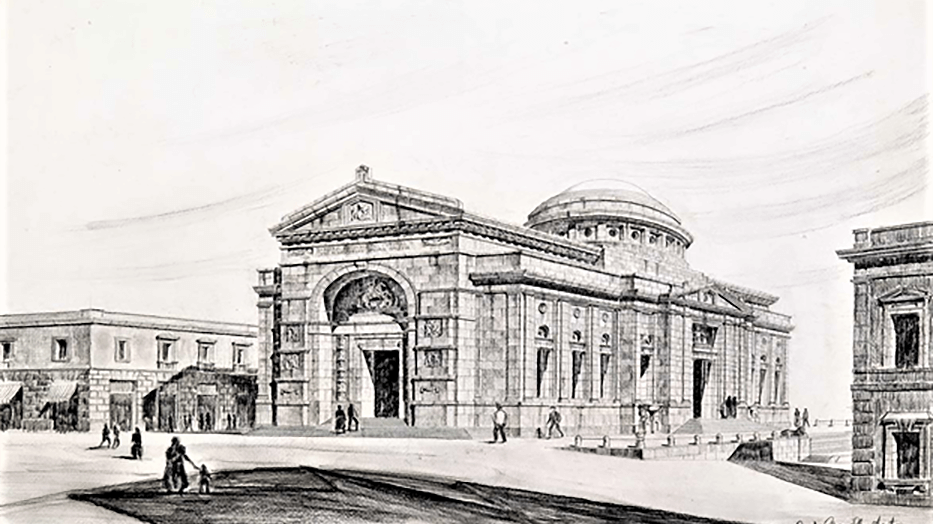

Nell’aprile 1912, dopo aver ottenuto dal Ministero dei Lavori pubblici un sussidio per la «costruzione di una facciata artistica», venne predisposto un progetto di «rialzamento e sopraelevazione» della chiesa, per rendere più armonioso il prospetto verso il Corso che appariva ribassato, che il prefetto trasmise al Corpo Reale del Genio Civile per l’ottenimento di un contributo, precisando che i lavori dovevano essere «contenuti nei limiti dello stretto necessario, esclusa ogni opera di abbellimento e di ornamentazione».

Nel 1919, il parroco sacerdote Enrico Morisani richiese all’architetto Camillo Autore, che curava in quel periodo la ricostruzione dell’edificio dell’Amministrazione provinciale, di adeguare la struttura della chiesa alla normativa sismica attraverso la sostituzione degli elementi lignei con altri in cemento armato.

Due anni dopo il nuovo parroco, don Demetrio Moscato, che aveva partecipato alla Prima guerra mondiale in qualità di cappellano militare, fregiato di medaglia di bronzo ottenendo la croce d’argento al merito di guerra e infine quella di Cavaliere, concepì l’idea di ricostruire la nuova chiesa in muratura quale degno monumento ai caduti. Nel 1924 venne costituito un Comitato «per far sorgere anche a Reggio un Tempio votivo a perenne ricordo di amore e di fede per i Gloriosi Caduti della grande guerra e della rivoluzione fascista». In un incontro tenuto al Comune, il 30 maggio dello stesso anno, vennero definiti gli obiettivi da raggiungere: l’ubicazione del tempio, la redazione del progetto e i mezzi finanziari necessari per la realizzazione dell’opera.

A parere di tutti essa doveva sorgere «in località centrale del Corso Garibaldi» e più precisamente «in prossimità alla provvisoria chiesa parrocchiale di San Giorgio Intra Moenia» perché essa era «ricca di gloriose tradizioni civiche». Venne quindi individuato il suolo «libero e sgombro» di proprietà della Amministrazione provinciale già adibito ad Orfanotrofio il cui fabbricato era stato distrutto dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Il Comitato diede quindi mandato all’Amministrazione Comunale affinché iniziasse la trattativa per verificarne la disponibilità per «concederlo gratuitamente per l’esecuzione del Tempio».

L’adesione dell’Amministrazione provinciale venne subordinata alla permuta di quel suolo con quello di proprietà Comunale adiacente al nuovo edificio dell’Istituto Magistrale, lungo la Via 2 Settembre. Con delibera del primo settembre 1924, approvata dalla G.p.a., il successivo giorno 18 con atto numero 21478, Div. 2, venne stabilita la permuta. Il Comitato e l’Amministrazione comunale programmarono di indire un concorso tra gli Architetti «per la scelta del bozzetto meglio rispondente alla destinazione del monumentale Tempio».

Umberto di Savoia presente il giorno dell’inaugurazione Risale a don Moscato l’idea di monumento in onore dei caduti del primo conflitto.

Venne costituita a tal scopo la commissione esaminatrice composta del podestà, ammiraglio Giuseppe Genoese Zerbi, dallo scultore professor Francesco Ierace e dal professor Edoardo Galli, Soprintendente alle Antichità e Belle arti. Dopo quattro lunghe fasi venne prescelto il progetto dell’architetto Camillo Autore, professore presso l’Università di Messina che, dopo l’assicurazione del finanziamento, portò avanti i disegni esecutivi dell’opera, datati 11 marzo 1928, che ottennero il nulla osta della Soprintendenza alle Antichità e Belle arti il 10 aprile 1928.

Il progetto, trasmesso a Roma, al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, venne approvato il 27 maggio 1928, con un importo dei lavori pari a 2 milioni 386 mila lire. Rientrando poi il progetto, tra le opere finanziate curate dall’Opera interdiocesana per la ricostruzione delle Chiese, con la successiva aggiunta di fondi per il completamento artistico del Tempio, la direzione dei lavori venne assunta dall’ufficio Tecnico interdiocesano nella persona dell’ingegner Mario Mazzucato. A curarne l’esecuzione fu l’impresa A.c.e. ( Anonima Costruzioni Edilizie) che li completò nel 1930.

Il Tempio che rievocava i caduti reggini della Grande Guerra, si presentava arretrato rispetto il lato occidentale del Corso, ed occupava una dimensione maggiore rispetto a quella occupata dalla chiesa precedente, giustificata da un numero maggiore di abitanti e dalla duplice funzione di «Chiesa del patrono di Reggio e degno Tempio votivo dei nostri Caduti». Nel luglio 1928 il parroco Moscato avanzò richiesta al Ministero dei Lavori pubblici che «siano dichiarati sussidiabili anche i lavori di scultura e zoccolatura, nonché quelli per le vetrate».

Non essendo stata prevista al suo interno alcuna decorazione pittorica, l’ufficio tecnico diocesano aveva richiesto, il 22 agosto 1933, l’autorizzazione per eseguire «opere pittoriche nella calotta interna della cupola» e nell’abside per le quali il pittore Diego Grillo aveva elaborato bozzetti raffiguranti la Santissima Trinità, la lotta degli Eroi e la Sepoltura del Caduto.

Per la lunetta laterale un bozzetto rappresenta «La vittoria della Chiesa di Cristo su quella di Satana» con la figura di San Giorgio. La cupola coronava lo spazio antistante all’area presbiteriale, sorretta dalle due arcate dell’aula intitolate al Carso e a Vittorio Veneto, e doveva risultare, secondo le indicazioni del progetto, scandita in otto settori che si richiamavano agli altri luoghi del primo conflitto mondiale: Fiume, Trento, Trieste, Rovereto, Mar Nero, San Michele, Grappa, Gorizia, poi non realizzati e simbolicamente rievocati nei riquadri del portale di ingresso. Per le opere scultoree a decoro della facciata venne bandito un concorso per la scelta degli artisti.

Per Il gruppo raffigurante San Giorgio, da collocarsi sull’ingresso all’interno della grande arcata, il parroco, nel 1931, aveva avanzato richiesta al Ministero della guerra del bronzo dei cannoni nemici per la sua fusione unita alla realizzazione delle campane che, tuttavia non ebbe alcun seguito.

Furono soltanto realizzate le formelle in finta pietra raffiguranti soggetti patriottici, affidate al professor Coco. Il risultato complessivo, a giudizio del professor Frangipane, pur classificando l’edificio «architettonicamente interessante», lo giudicava «non bene aderente alla concezione principale», sacrificata dalla esiguità dei fondi che non avevano consentito l’attuazione delle opere artistiche inizialmente previste, lasciando disadorno l’interno.

L’inaugurazione del Tempio venne fissata per il giorno di domenica 26 maggio 1935, alla presenza di Sua altezza reale Umberto di Savoia, Principe ereditario e delle autorità civili e militari e di monsignor Demetrio Moscato, Vescovo di San Marco e Bisignano, già parroco della parrocchia di San Giorgio tra il 1921 e il 1932, e «primo ideatore del tempio espiatorio». L’arcivescovo Carmelo Pujia nel suo discorso ricordò che il Tempio si legava alla tradizione della Città, che già aveva nel passato voluto ricordare la vittoria di Lepanto, e a quella «magnifica ultima della grande guerra».

L’inaugurazione della nuova chiesa rinsaldò, dopo l’evento del terremoto, l’antico legame tra la città e il tempio del suo santo patrono. Per favorirne il completamento l’amministrazione comunale, oltre al dono dell’area su cui venne costruita la chiesa, si era assunta a proprio carico la spesa occorrente per la costruzione dell’altare maggiore, il cui disegno era stato predisposto dal direttore dei lavori, ingegnere Mario Mazzucato.

Una descrizione dell’epoca lo descriveva indicando che «campeggia maestoso nell’abside, con le sue masse di nero del Belgio, di pietra di Trani e verde delle Alpi» e su esso era collocata la statua marmorea raffigurante il «giovane soldato» San Giorgio, opera dello scultore Serafino Coco, autore anche delle stazioni della Via Crucis. La sistemazione dell’area presbiteriale è stata, tuttavia, oggetto di adeguamento liturgico nell’anno 1972, che venne curato dalla Scuola d’Arte cristiana del Beato Angelico di Milano, con la realizzazione dell’altare basilicale, la creazione della quinta di fondo che accoglie la sede del celebrante, e la ricollocazione della custodia eucaristica.

Nell’altare, nel quale vennero riutilizzati i marmi originari, venne aggiunto il paliotto, realizzato in marmo nero del Belgio, con la figurazione incisa del «sacrificio di Melchisedech». L’intervento di adeguamento portò alla realizzazione di altre opere decorative espresse con la tecnica musiva nella volta semisferica dell’abside con la raffigurazione del Cristo Pantocratore con ai lati sei angeli e, nelle partizioni verticali, con l’immagine centrale di San Giorgio e sui lati i quattro evangelisti che aggiungono lucentezza e policromia alle tonalità grevi dei rivestimenti marmorei in «grigio seppia di Billiemi» appena schiarito dalla tonalità del marmo di Trani.

Il pulpito, addossato al pilastro destro che sostiene l’arco trionfale, venne realizzato «in pietra artificiale e metalli cromati di graziosa ed originale fattura moderna» e, nella recente sistemazione funzionale liturgica è attualmente utilizzato come ambone. L’impianto planimetrico del tempio è a croce latina il cui braccio longitudinale è costituito dall’aula, sui cui lati sono disposte le cappelle gentilizie, terminante nel presbiterio e nel coro; il braccio trasversale unisce i pronai degli ingressi laterali incrociando la navata nel Santuario di forma quadrata, sovrastato dalla cupola.

L’apertura al culto della nuova chiesa intitolata al patrono fu un fatto rilevante per Reggio Calabria.

Il pavimento, sopraelevato di tre gradini rispetto alla piazzetta antistante, definisce il livello del tempio che adattandosi sul sedime in pendenza sviluppa sul retro gli spazi della sacrestia e dell’ufficio parrocchiale che, sovrastano un piano seminterrato che accoglie una saletta e altri spazi parrocchiali e poi, superiormente, l’alloggio del parroco. Sui lati dell’aula che ha un soffitto a volta, sono disposte le cappelle laterali, quattro per lato.

Sulla destra entrando quella dedicata a Sant’Antonio di Padova, offerta dalla famiglia Montesano; quella dedicata al beato domenicano Giovanni Guarna da Salerno, offerta dalla omonima famiglia reggina; quella dedicata a Maria Santissima Immacolata, offerta dalla famiglia Trapani Lombardo; quella del Sacro Cuore di Gesù, donata dalla famiglia Zehender.

Sul lato opposto la cappella con il fonte battesimale; quella della Madonna del Rosario, donata dalla famiglia Cipriani; quella di San Giuseppe, fatta realizzare dalle sorelle Adele e Marianna Scordino nel 1935; quella del Crocefisso, il cui altare era stato donato dal cavalier Francesco Delfino, che in origine era la cappella dei Caduti, con due stele marmoree laterali, sovrastate da lampade dedicate ai «Caduti per la patria», presso cui è stato riposto il libro, predisposto dall’Associazione del “Nastro Azzurro”, che riporta i nomi dei 6300 caduti della provincia reggina nel corso della Guerra del 1915-18 e l’altra dedicata ai «Caduti per la Causa Nazionale», il cui crocifisso era stato «magistralmente scolpito dagli artigiani della Val Gardena».

Sulle finestre laterali che illuminano le cappelle sono state inserite vetrate artistiche che si richiamano alle simbologie che si legano alle specifiche venerazioni presenti in esse, che si aggiungono al velario istoriato disposto sul portale d’ingresso che raffigura San Giorgio, e alle finestre del tamburo della cupola realizzate dalla Officina vetraria De Matteis di Firenze su cartoni predisposti dall’architetto fiorentino Ezio Giovannozzi.

Le decorazioni esterne si limitano alle opere artistiche in facciata con i pannelli marmorei dello scultore Coco, «espressamente modellate per iniziativa della Società A.c.e.» il cui direttore Giulio Ferrari nell’ultima fase dei lavori «prese l’iniziativa di eseguire e donare tutte le opere occorrenti». Una sintesi descrittiva dell’opera, redatta in occasione della inaugurazione, la descriveva «con le sue masse austere e vigorose, le quali nel loro sviluppo altimetrico, particolarmente in corrispondenza del Santuario, passano armonicamente dalle forme prismatiche alle cilindriche e poscia alla sferica della cupola che raggiunge i 32 metri di altezza, accentuando, effettivamente e simbolicamente lo slancio in elevazione del Tempio».

Una attenzione veniva poi data riguardo al trattamento delle superfici esterne ed «alla tonalità del paramento decorativo, eseguito ad imitazione della pietra di Solunto, il quale con la originalità del colore e la sobria compostezza delle sue sagome ammanta il tempio di una severità del tutto appropriata alla sua simbolica destinazione». La monumentalità veniva esaltata dal robusto basamento in grossi blocchi di granito nero di Calabria che caratterizza il prospetto destro, lungo la via Giudecca, nel quale si sviluppa una ampia scalinata, in pietra di Lazzaro, che occupa l’area di arretramento dal filo stradale.

Sul lato opposto, sul livello riportato alla quota del Corso, venne creato un «chiostro», definito architettonicamente «per isolare il tempio dalle irregolarità e dalle brutture degli edifici circostanti». In quello spazio, sul cui fondale venne collocata su un piedistallo l’antica scultura dell’Angelo tutelare (poi traslata nel largo antistante e da qualche anno rimossa per i restauri), vennero successivamente predisposte, sul finire del 1939, le sepolture per i resti mortali dei «Caduti per il fascismo della Provincia di Reggio», rimosse poi nel 1945, dopo la caduta del regime.

L’arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, monsignor Fortunato Morrone parteciperà alla celebrazione esequiale

Il 23 aprile la Chiesa fa memoria liturgica di san Giorgio, martire e cavaliere della

L’arcivescovo di Reggio Calabria – Bova e presidente della Cec invita la comunità a unirsi nella preghiera ricordando la celebrazione in Cattedrale venerdì 25 aprile alle 18